회상이 될 길의 기록

한국뱃길 - 통영항에서 연화도 연화항 본문

가을이다.

어디론가 떠나기 좋은 날들이다.

이 좋은 가을날에,

사람들은 울긋불긋 단풍이 물든 산으로 간다.

이 좋은 가을날에,

나는 엄마가 탄 차를 철부선에 싣고 파란 하늘빛에 물든 푸른 바다를 건너 섬으로 간다.

한국뱃길 - 통영항에서 연화도 연화항 (2022.10.15)

차를 배에 싣고 입도를 해 일주를 할 수 있는 통영의 섬은,

사량도와 욕지도 그리고 견내량 북부해역 지도와 남부해역 한산도가 어쩌면 전부다.

비포장이지만 일주도로를 가진 두미도는 하루 두 번뿐인 항차에 그 시간마저 여의치가 않아 못가고,

남부해역 약1.5km의 해안도로를 가진 상노대도 역시 두미도와 같은 뱃길이라서 못간다.

이 좋은 가을날에는,

푸른 바다를 건너 햇살마저 평화로운 섬으로 감이 타당한데...,

서너번 간 섬으로는 더 이상 가기가 싫고,

가보지 못한 섬들은 육짓길 300km 이상의 저 멀리에 있고...,

연화도나 가자!

그게 오늘의 정답일 듯 싶었다.

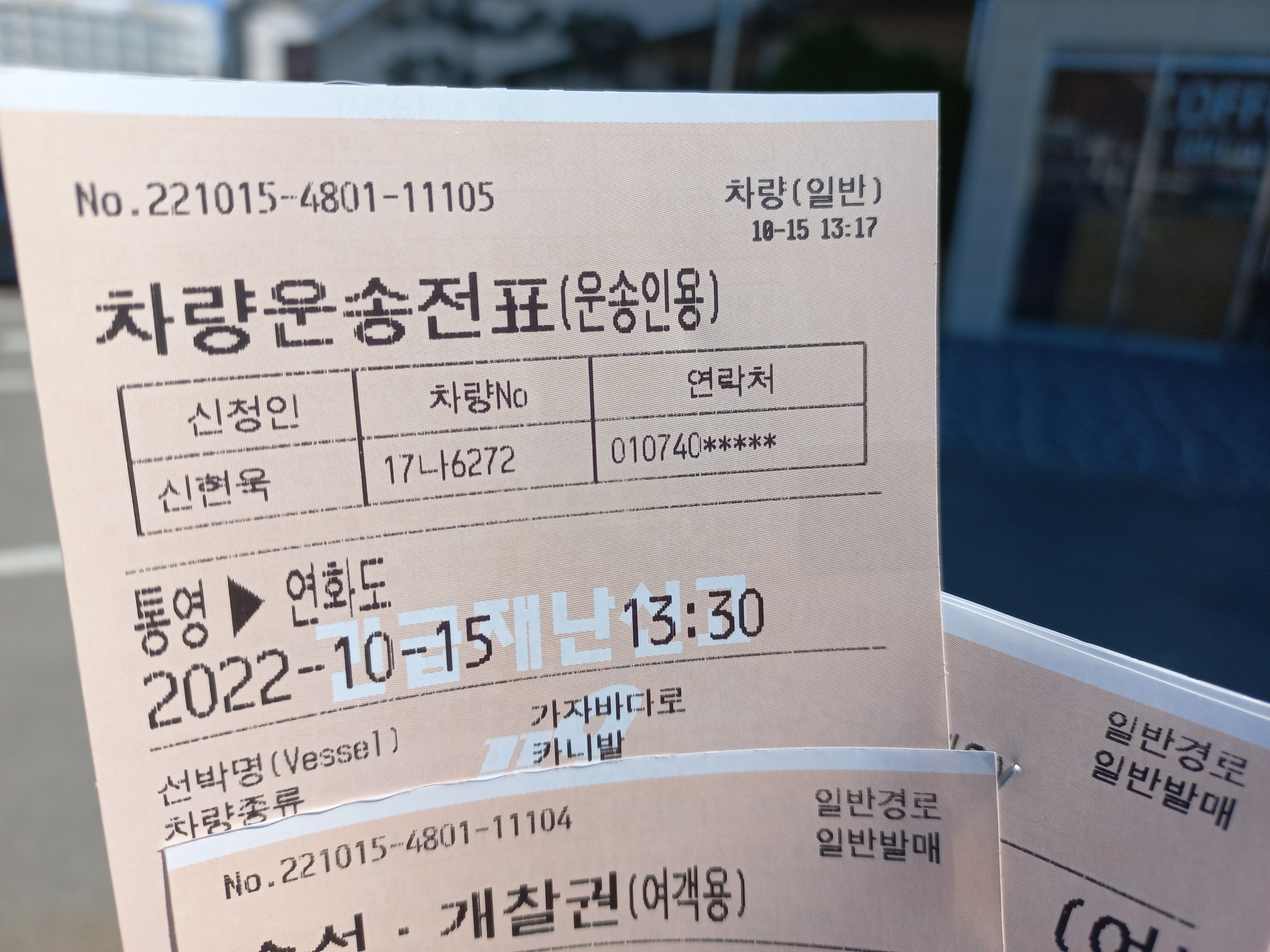

11시쯤 집을 나와 13시30분 항차를 타고자 불이나케 통영항여객선터미널로 갔다.

13시16분쯤 통영항여객선터미널에 도착을 해 그리 급박함 없이 발권을 했다.

엄마는 지금까지의 섬 탐방에서,

말 그대로 신비의 섬 울릉도를 최고로 치부했고 그 다음을 연화도라 했다.

작년 5월에 탐방을 한 섬의 기억을 찾아 13시30분 연화도로 가는 뱃길에 올랐다.

물론 당일의 하늘빛이 뱃길의 바다색을 물들이지만,

통영항을 출항하는 뱃길들에서 그 색과 그 주변이 가장 예쁜 항로는 단연 연화항으로 가는 뱃길이다.

통영운하 미륵도 북부해안가에 건립된 건축물들,

미륵도 남부해역에 미로처럼 늘부러져 있는 꽃잎 같은 섬들,

그리고 연화도를 수문장처럼 지키고 선 내·외부지도 사이 해협을 통과할 때의 그 기분 듦,

그게 오늘 연화도로 가는 뱃길에 오른 이유다.

회상도 바다에 있고 그리움도 바다에 있다.

지금 엄마가 바라보는 바다에 있는 것들이, 나중에 내가 바라보는 바다에도 있을 것이다.

그러나 그 시절은 먼 훗날의 이야기일 뿐!

지금이 분명 아름다운 시절임에는 틀림이 없다!!

14시30분이 조금 지나 연화도 북부 연화항에 닿았다.

하늘은 맑고 바다는 푸르고 배는 고팠다.

우선 밥부터 먹어야 바다고 섬이고 나발이고 눈에 들어올 듯 싶었다.

식당앞 테이블에서 늦은 점심을 먹는데,

엄마가 당신은 먹지 않은채 곁으로 온 고양이들에게 생선을 자꾸만 준다.

쫓아내려하니 그러지 마라며 사람 먹을 것도 남기지 않을 태세로 적선을 이어간다.

사람 백 명 사는 섬에 고양이는 사백 마리가 산다고 했다.

하기싸 밥 먹는 옆으로 와 저리도 애걸을 하니 나눌 수 밖에 없음이 애잔한 엄마의 마음이었다.

다시 온 섬은 처음 왔을 때의 딱 절반 만큼만을 누리게 한다.

그날은 섬 구경을 시작할즘 이름 모를 새가 노래를 불러 주었지만,

오늘은 새마저도 보이지 않았다.

그날은 마주하는 모든 풍경에 마음 설레였지만,

오늘은 스치는 풍경에 기대는 재미마저도 일지 않았다.

바다를 건너는 뱃길에 섬은 있어야 할 존재일 뿐이다.

섬의 동단 동두마을로 가,

그 곳에서 잠시 머물다가 연화항으로 돌아오기로 했다.

그날의 탐방에 샅샅이와 낱낱이를 덧붙인 결과가 오늘 탐방의 밋밋함으로 나타났다.

보이는 것이라곤 한적한 평화가 다인 동두마을 선창가에 차를 세웠다.

늘 그래왔듯,

엄마는 선창가 쉼터에 앉아 무심한 세월을 바다에서 보고,

나는 담배 한 개비를 피워 물고 접안방파제 끝으로 가 바디에서 세월을 지웠다.

그 뱃길이 그리워 다시 온 섬에서 점심을 먹고나면 할 짓은 없다.

억지로 찾아 낸 짓이라곤 섬을 좀 서성이는 짓이 다다.

서성임도 지겨워지면 타고 나갈 배가 오기만을 우두커니 기다린다.

그야말로 연락선 선창가에서..., 백호형님은 이 심정을 알까?

어쩌다 한 번 오는 저 배는 무슨 사연 싣고 오길래..., 배에 사연도 실리나?

혼자 우문우답을 하며 그러고 있으니,

욕지도쪽 수평선에서 배 한 척이 아련하게 보였고, 제 시간보다 십여분 일찍 항에 접안을 해 왔다.

17시 정각,

통영으로 나가는 아일랜드호는 연화도 연화항을 출항했다.

지난해 오월,

엄마는 아프기 시작했고,

막막한 절망감에 갇힌 나는 의료진을 대하는 순간마저 두려워 진료실에도 들어서질 못했고,

기도를 할 줄 모르는 내가 할 수 있는 것이라곤 엄마를 데리고 바다와 뱃길로 나오는 것이 다였다.

정확한 병명과 병기가 밝혀지고 그 치료가 시작될 즘, 엄마를 데리고 온 섬이 연화도였다.

바다와 뱃길과 섬은 항암치료에 지치고 힘겨워하는 내 엄마를 충분히 위로하고 보살펴주었다.

득분에 일년반이 흐른 오늘,

엄마는 다시 파란 하늘이 만든 푸른 뱃길을 건너 연화도로 오게 되었다.

잘 지내고 있어라, 고마운 섬 연화도야...,

통영바다에 저녁이 오는 풍경을 보고자 바람부는 뱃전에 올랐다.

사는 거 별 거 없다.

일하는 날이면 회사가고, 쉬는 날이면 바다로 오고...,

사는 거 별 거 없다.

내 낳아준 엄마하고 세상 여기저기 서성이다 저녁이 되면 집으로 돌아가고...,

사는 거 별 거 없다.

이래 사나 자래 사나 매 한가지인게 인생인기라~

18시 정각, 통영항여객선터미널로 돌아왔다.

충무김밥을 사 집으로 오니 20시가 조금 덜 된 시간이었다.

김밥으로 소맥을 말아 마시며 테레비를 보는데,

스스로 국민을 대표한다며 온갖 혜택을 누리는 작자들이,

피감기관 당사들을 강제 구경꾼으로 잡아둔 채, 또 치열한 당리당략으로 치고박는 중이었다.

지는 상대를 모욕하고 질타해도 되지만,

지는 국민을 대표하는 입법기관이라서 상대의 반론조차 거부하는 파렴치함에 적개심이 일었다.

저것들 때문에 대한민국이 더 싫어졌지만,

연화도 때문에 한반도는 더 좋아지니 이거 뭐를 우째야 될지...,

인생 별 거 없는데, 뭣 한다고 저 지랄들을 하고 사는지?

한국뱃길 시리즈 20 「통영항에서 연화도 연화항」

□ 운항선사 : (주)대일해운 가자바다로호, 아일랜드호

□ 항해거리 : 16.2마일 / 1시간

'한국뱃길 - 섬으로간길' 카테고리의 다른 글

| 한국뱃길 - 금일도 일정항에서 약산도 당목항 (0) | 2022.11.08 |

|---|---|

| 한국뱃길 - 거금도 우두항에서 금일도 동송항 (0) | 2022.11.08 |

| 한국뱃길 - 미륵도 삼덕항에서 욕지도 욕지항 (0) | 2022.09.26 |

| 한국뱃길 - 암태도 남강선착장에서 비금도 가산항 (0) | 2022.09.22 |

| 한국뱃길 - 격포항에서 위도 파장금선착장 (0) | 2022.08.01 |