회상이 될 길의 기록

영동선이 지나는 - 분천산타마을과 철암탄광역사촌 본문

영주에서 태백산을 올라 동해로 내려가는 철길,

영동선이다.

그 영동선이 지나는,

낙동강 상류의 세상살이와 태백산 협곡들의 겨울 풍경을,

낙동강 하류에 사는 엄마에게 보여주고자 11시쯤 집을 나섰다.

영동선이 지나는 - 분천산타마을과 철암탄광역사촌 (2024.1.6)

오늘 여정의 시작을,

경상북도 봉화군 소천면 분천역으로 정하니 그 접근의 길은 두 갈래였고,

선택은 7번 국도를 타고 울진까지 북상을 한 다음 36번 국도로 태백산을 파고 듦이었다.

이제 어디로 가는지, 궁금해 하지도 않는다.

차창에 낯선 풍경이 드리우고 주차면에 차를 세우면,

그제서야 '여가 어데고?'라 묻는다.

14시쯤 화려한 픽션이 삶의 논픽션을 가리는,

영동선 분천역이 숨어있는 '분천산타마을'에 도착을 했다.

차문을 여니 산골짝 칼바람 장난이 아니다.

엄마에게 둘러봄을 권하는 마음에 걱정마저 인다.

크리스마스였다면,

아니 눈이라도 내렸다면...,

더 좋았을테지만,

생은 그렇고 그런 사연에 색을 입혀주지는 않는다.

비록 남의 풍경을 내 풍경으로 꾸몄지만,

한반도 내륙 깊숙한 오지 산골의 빛나는 반전이었다.

진짜 풍경의 주인이 보았다해도...,

하늘은 더 없이 맑고 청명했지만,

내 사는 곳에서는 느끼지 못 할 강추위에 귀까지 아린다.

시간은 14시를 지났지만 선뜻 들어설 식당이 마땅찮다.

분천역이나 마주하고 돌아섬이 맞을 것 같았다.

추워도 너무 춥다.

영동선...,

중앙선 영주역에서 분기를 해,

봉화역과 춘양역을 거쳐 오지의 시작 현동역에서,

백두대간 협곡을 흐르는 낙동강을 거슬러 분천, 양원, 승부, 석포, 철암역을 지나,

동백산역에서 태백선과 합쳐져 묵호로 내려가 동해안을 따라 강릉역으로 가는 철길이다.

그 고행의 200여 km에는,

한 때 스위치백이라 불리운 전진과 후진의 오르막 선로도 존재를 했지만,

지금은 환형궤도터널(똬리굴)인 길이 16.2km의 솔안터널이 그 역활을 대신하고 있다.

태백산맥 오지의 풍경 속을 지나는 영동선은,

지난해 7월 집중호우로 그 길의 일부(영주역~동백산역)가 유실이 돼,

아쉽게도 오늘은 엄마에게 분천역을 지나는 기차를 보여주지는 못한다.

해파랑길 35코스의 종점은 정동진역이었고,

강릉으로 나가기가 싫어 무턱대고 태화강역으로 가는 열차표를 끊고 말았다.

13시30분쯤 탄 강릉발 부전행 무궁화호는,

영동선과 중앙선의 모든 역들을 정차하며 21시가 다돼서야 울산에 들어섰다.

아주 지겨워 미치는 줄 알았다.

등대기행 묵호등대를 찾아가는 길,

23시에 탄 부산발 동해행 무궁화호는,

밤새 경부선과 경북선 그리고 영동선을 달려 익일 06시쯤에서야 동해역에 닿았다.

몇 번을 자다 일어나도 열차는 계속해 달리고만 있었다.

14시20분쯤,

산타마을 구경을 끝내고 주차장으로 돌아왔다.

히타를 이빠이 올린 차에 엄마를 승차시키고,

한 대 꼬라물고 주차장 옆 낙동강가를 잠시 서성인다.

모레 그리니까,

2024년 1월 8일부터 영동선의 운행이 재개된다고 했다.

그 지겨웠던 기억의 영동선을 조만간 엄마랑 같이 한 번 타봐야지 싶더라~

14시30분 경상북도 봉화군 소천면 분천역을 떠나,

15시05분 강원특별자치도 태백시 구문소에 닿았다.

철암역으로 가는 길에,

천연기념물 제417호가 있다길래...,

그나저나 구문소보다는 식당이 있길 더 바랬다.

구문소도 있어지만,

다행히 그 곁에 영업을 하는 식당도 있었다.

맛과 위생과 친절을 따질 때가 아니라서 주는대로 닥치고 먹었다.

식당에 들기 전 차에서 얼핏 본 구문소를,

식당을 나와서는 그 형상을 좀 더 자세히 보고자 그 곁으로 다가섰다.

그 어떤 지질학적 시부림을 들이대도 이해불가의 지형이다.

물길이 바위를 뚫었다고?

그런 억지는 그들끼리의 합리화에 불가하고,

엄마의 탄성처럼 '자연은 그저 신비스러울 뿐'이었다.

16시가 다된 시각,

구문소에서 4km 남짓 북상을 해,

그 옛날 개도 만원짜리를 물고 다녔다는 회한의 탄광촌 철암에 닿았다.

추워서 도저히 못내리겠다는 엄마를 또 설득해,

쇠퇴일로의 거리가 '철암탄광역사촌'으로 바뀐 풍경에 들어섰다.

겨울이 아니어도,

황량하기 그지 없는 폐광촌의 스트리트...,

한 때는 한 때였을 것이다.

어릴적 정지의 한 면은 연탄의 차지였다.

제 구실 안하는 아비를 대신해 엄마가 벌어 사는 집구석이라서,

그 면이 들어나면 걱정이었고, 그 면이 가려지면 든든해지는 기분이었다.

버스는 지나가지만,

사람이 보이지 않는 거리는 서글픔 뿐이었다.

잔치가 끝난 풍경은 공허했고,

다시 잔치를 열 기운조차도 없어 보이니 더 공허한 철암이었다.

역사촌 끄트머리에는,

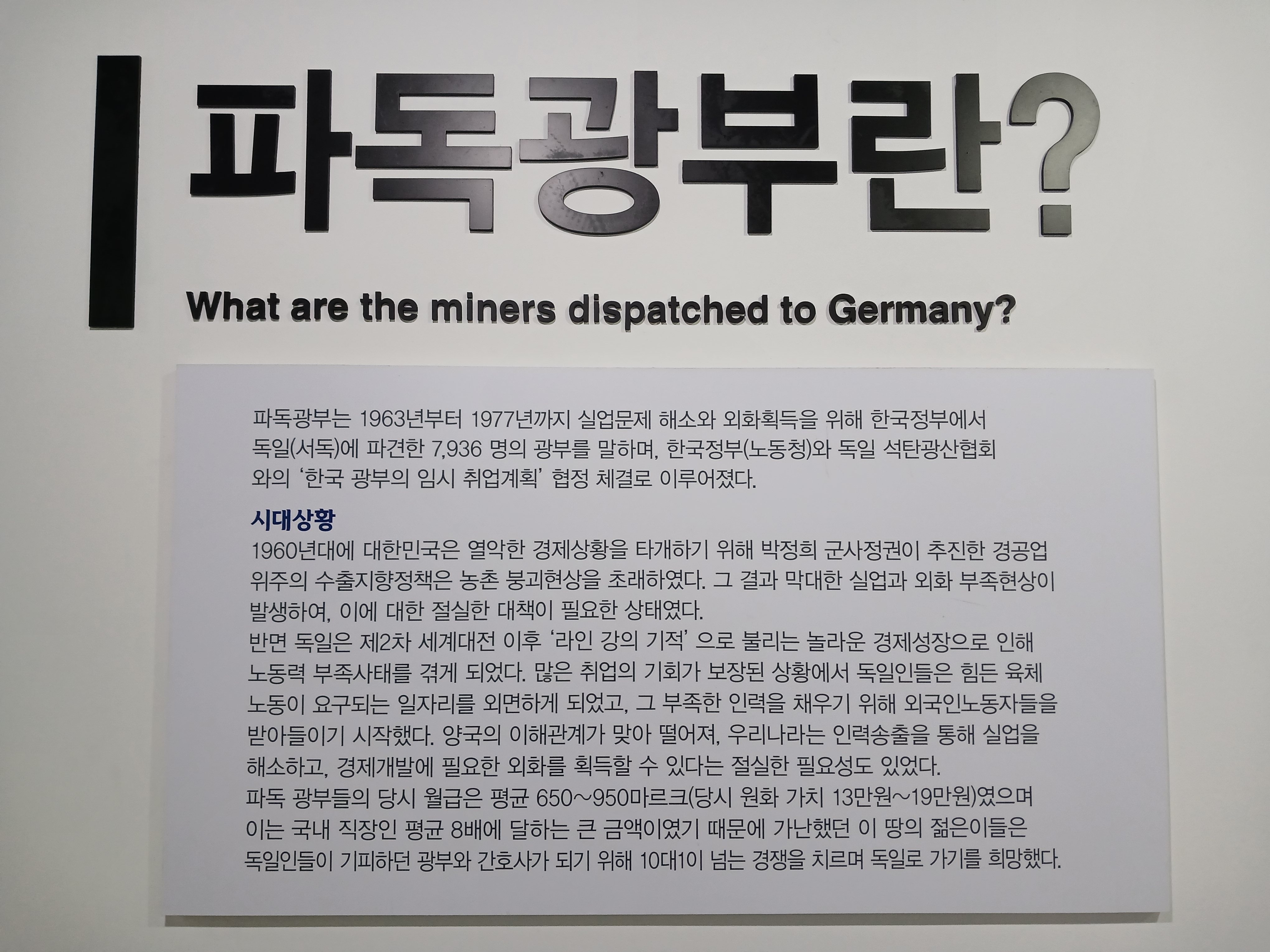

남해의 독일마을이 생각나는 '태백 파독광부 기념관'이 자리해 있었다.

자원이라고는 사람과 석탁뿐인 나라,

조국에서도 석탄을 캐고,

타국에서도 석탄을 캔 그들이 있었기에 이제 대한민국은 선진국이다.

그래도 길가에 놓인 연탄재와 마주하면,

발로 주쎄리 차고 싶어짐은 아직 선진국민은 멀었음이 아닐까. 싶다.

내가 떠나면 더 공허할텐데...,

그런 걱정을 하며,

16시20분쯤 다시는 오지 않을 '철암탄광역사촌'을 돌아섰다.

집으로 돌아가는 길목을 영주IC로 정하니,

다시 구문소를 지나게 됐고 부근에 '태백고생대자연사박물관'이 있어,

기대를 하기보다는 생략을 할 수 없는 패키지란 마음으로 16시30분쯤 입장을 했다.

그저 그렇고 그렇더라~

상주영천고속도로 군위휴게소에서 저녁을 먹고,

줄기차게 처밟아 집으로 돌아오니 21시가 조금 안된 시각이었다.

'고을탐방 - 한국유랑길' 카테고리의 다른 글

| 교육유산도시 공주展 - 추억속의책가방 & 공주하숙마을 (0) | 2024.05.02 |

|---|---|

| 육지부 국토정중앙 - 속리산휴게소(청주방향) (0) | 2024.01.01 |

| 넓은 벌 동쪽끝으로 - 옥천구읍 정지용생가 & 육영수생가 (0) | 2023.08.30 |

| 한반도의 극치 - 고흥반도 (0) | 2023.08.18 |

| 그저 서성인 하루 - 산청 동의보감촌 & 진주 승산부자마을 (0) | 2023.07.07 |