회상이 될 길의 기록

겨울비 내리는 날 - 부산근현대역사관 본문

지난주 목요일 엄마는 펫시티검사를 받았고,

오늘은 그 결과를 들을 수 있는 정기진료일이다.

병원으로 가는 길,

다음주 월요일까지 계속된다는 겨울장맛비는 부슬부슬 내리고,

아무도 아무말도 하지 않은 채 08시55분쯤 양산부산대학교병원에 도착을 했다.

예약된 진료시간은 09시 정각,

주차를 핑계로 진료실을 외면하고 병원안밖을 서성이다가,

09시20분쯤 혈액종양클리닉으로 가니 진료를 끝낸 엄마가 진료실을 나오고 있었다.

뭐라 하데?

교수님이 미소를 머금고 엄마에게 얼굴을 들이대며,

펫시티검사 영상에는 암세포가 존재하면 반짝이는데, 한 점도 안보인다고 하더라!

지성이면 감천이라 했던가,

겁이 나 진료실로는 못들어갔지만,

나는 감천을 시킨 놈이기에 이미 예견을 한 고맙고도 또 고마운 당연한 결과였다.

삼락동으로 가 재첩국으로 아침을 먹고나니 10시30분,

엄마를 집에 데려다주고 회사로 들어가자니 왠지 허전한 기분이었다.

겨울비는 내리는데...,

겨울비 내리는 날 - 부산근현대역사관 (2024.1.18)

11시30분쯤,

부산광역시 중구 대청동1가 구. 한국은행 부산본부에 도착을 했다.

2024년 1월 5일,

부산근현대역사관 본관이 개관을 했지만,

나는 그 방문일을 오늘 같은 날로 미뤘고, 그 오늘이 되어서야 왔다.

군산, 대구, 목포 등의 근대역사관을 방문하면서,

몇 년째 가림막을 치고 공사중인 부산은 당췌 뭐를 우짜고 있는지, 궁금하기 짝이 없었다.

엄마는 초량이 내려다보이는 수정동에서 살았다.

엄마는 부산 역사의 산증인이다.

그 엄마에게,

정리된 부산의 근현대사를 하루라도 빨리 보여주고 싶었다.

나는 한국은행이라 했지만,

엄마는 조선은행이라 했고, 엄마의 말이 맞았다.

1층 '한국은행 아카이브실'에 이어,

2층 특별전시 '마! 쌔리라'를 둘러봤다.

사옥을 내어준 한국은행 아카이브실은 근현대역사관의 일부로 다가왔지만,

야구 더럽게 못하는 프로팀 하나 만들어 야도의 열정만을 취하는 짠돌이 롯데를,

홍보하는? 특별전시는 부산시가 마치 롯데의 홍보팀을 자처하는 꼴이라 심히 유감스러웠다.

그래, 이게 부산이다.

부산의 근현대사가 본격적으로 재현된,

3층 제1상설 전시관에 오르고서야 그 만족도가 느껴지기 시작했다.

처음 간 근대역사간은 군산이었다.

그런 군산이 참 좋았다.

다음으로 찾아간 근대역사관은 목포였다.

그런 목포도 좋았다.

그 다음으로 찾아간 근대역사관은 대구였다.

개항의 기억이 없는 근대는 그저 그랬다.

엄마는 어릴적,

엄마가 떠난 집에서 아버지와 위로 둘 아래로 하나인 남자형제들과 살았다.

살림은 당연히 엄마의 몫이었고,

유리공장에 다니는 아버지가 십원인가 일원인가를 주고 출근을 하면,

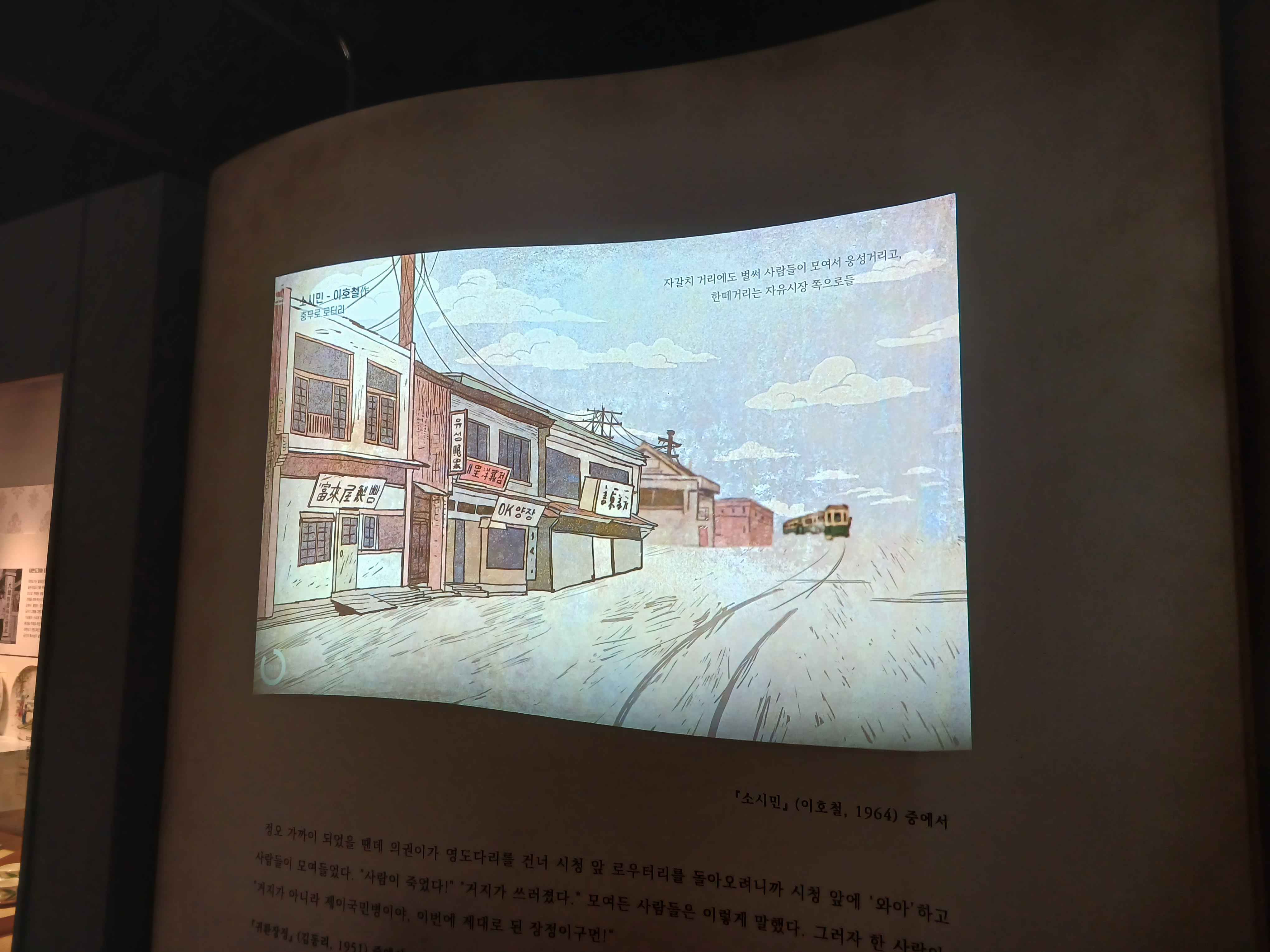

그 돈으로 가끔은 초량에서 전차를 타고 온천장으로 가 국수를 사먹고 돌아오곤 했다.고 했다.

그 전찻길을,

이제 내가 미는 휠체어를 타고 지난다.

기억된 생의 회상이 서글퍼져서...,

그래도 그 시절이 그리워지는...,

제1상설 전시관이었다.

그래, 이게 부산이다.

3층 제1상설 전시관에서 부풀어진 기대를 안고,

4층 제2상설 전시관으로 또 무엇이 채워질까,란 설렘으로 들어섰다.

이제 서성임에 왕복 300km쯤은 일도 아니지만,

그 300km가 버거워지는 날이면 가끔은 부산의 여기저기를 서성인다.

그러다가,

곁에 있어 등안시 한 곳들에서,

지척에 있는 여를 두고 대다않은 그 먼데를 왜 갔노, 하는 이율배반적 사고에 사로잡힌다.

분명 여는 여고 거는 거인데...,

여가 놨다고 거를 폄훼 할 순 없다.

원래 신상은 구상이 존재했기에 탄생을 한다.

허나 부산근현대역사관은,

지금까지 방문을 한 타 도시들의 근대역사관과는 차원이 달랐다.

전시의 공간, 전시의 기예, 전시의 가치는 업그레이드만으로도 변형이 가능하기,

잣대의 기준은 절대 아니다.

기억의 쟝르와 기억의 량에서,

부산은 타 도시들의 그것을 능가하고 있었다.

삼년의 가림막 속에서,

그 숱한 쟝르의 엄청난 기억들을 펼치고자 한 그 노고를 모른 채 지랄만을 했음이 미안스럽다.

미니어쳐 속 산동네를 지나는 시내버스의 번호는 62번이었다.

수정동이네,

내 언질에 엄마가 행여나 자신이 살던 집이 있는지,

미니어처 속 산동네 좁은 골목길들을 한참이나 서성였다.

마치 여름날의 장맛비 같은 겨울비가 내리는 날,

암세포가 사리진 엄마를 데리고,

엄마의 옛날을 서성였다.

먼 훗날에 회상이 될 기억 한 편을 만들고,

엄마를 집에 데려다주고 회사로 출근을 하니 14시가 조금 지난 시각이었다.

'기억투어 - 근대역사관' 카테고리의 다른 글

| 지금도 이리였음 - 익산근대역사관 (0) | 2024.03.26 |

|---|---|

| 노동당사 앞 - 철원역사문화공원 (0) | 2024.02.15 |

| 강나루 삶의 흔적 - 강경역사관 (0) | 2023.12.12 |

| 경상감영 옆 - 대구근대역사관 (0) | 2023.09.06 |

| 이 도시가 있어 행복했다 - 군산근대역사박물관 (0) | 2023.06.20 |