회상이 될 길의 기록

고군산군도와 새만금방조제 - 국립새만금간척박물관 본문

12시50분 한국농어촌공사 새만금홍보관을 나와,

길 하나 건너에 자리한 '국립새만금간척박물관'으로 이동을 했다.

고군산군도와 새만금방조제 - 국립새만금간척박물관 (2024.12.8)

부산의 승두말에서 해남의 울돌목까지 이어 간 이순신길에서,

리아스식 남해안은 방조제 천지였고 그 길의 최소 1푼은 방조제가 만든 길이었다.

방조제의 축조로 생겨난 바다의 땅은,

때론 논으로 때론 산업용지로 활용되며 대한민국 발전의 터전이 됐다.

지금의 대한민국을 만든 원동력!

그것은 바로 간척이다!!

그 간척에 나름의 의미를 부여하고자(사실은 서성일 곳이 없어) 13시쯤,

전북특별자치도 부안군 변산면 대항리에 자리한 '국립새만금간척박물관'에 들어섰다.

얼핏보면 같은 주제를 삼았기에 여나 거나 그렇게 다를 바는 없을 듯 싶었지만,

이제 부안도 군산도 서성일 곳 없어진 까닭에 여라도 드가자는 심정이었고,

방조제고 간척이고 나발이고 같은 주제를 두 번 연달아 보게 된 엄마가,

밀려오는 졸음을 이기지 못하고 휠체어 앉은 채 졸면,

내가 인지 못한 틈애 누군가 그 모습을 본다면,

그게 좀 부끄러워질 걱정이었다.

누가 보더라도 불모지나 다름 없는 현재의 새만금,

그 황량한 간척지 어귀에 세워진 박물관,

그러나 그 내부는 신상의 국립박물관이라서 조금은 기대가 됐다.

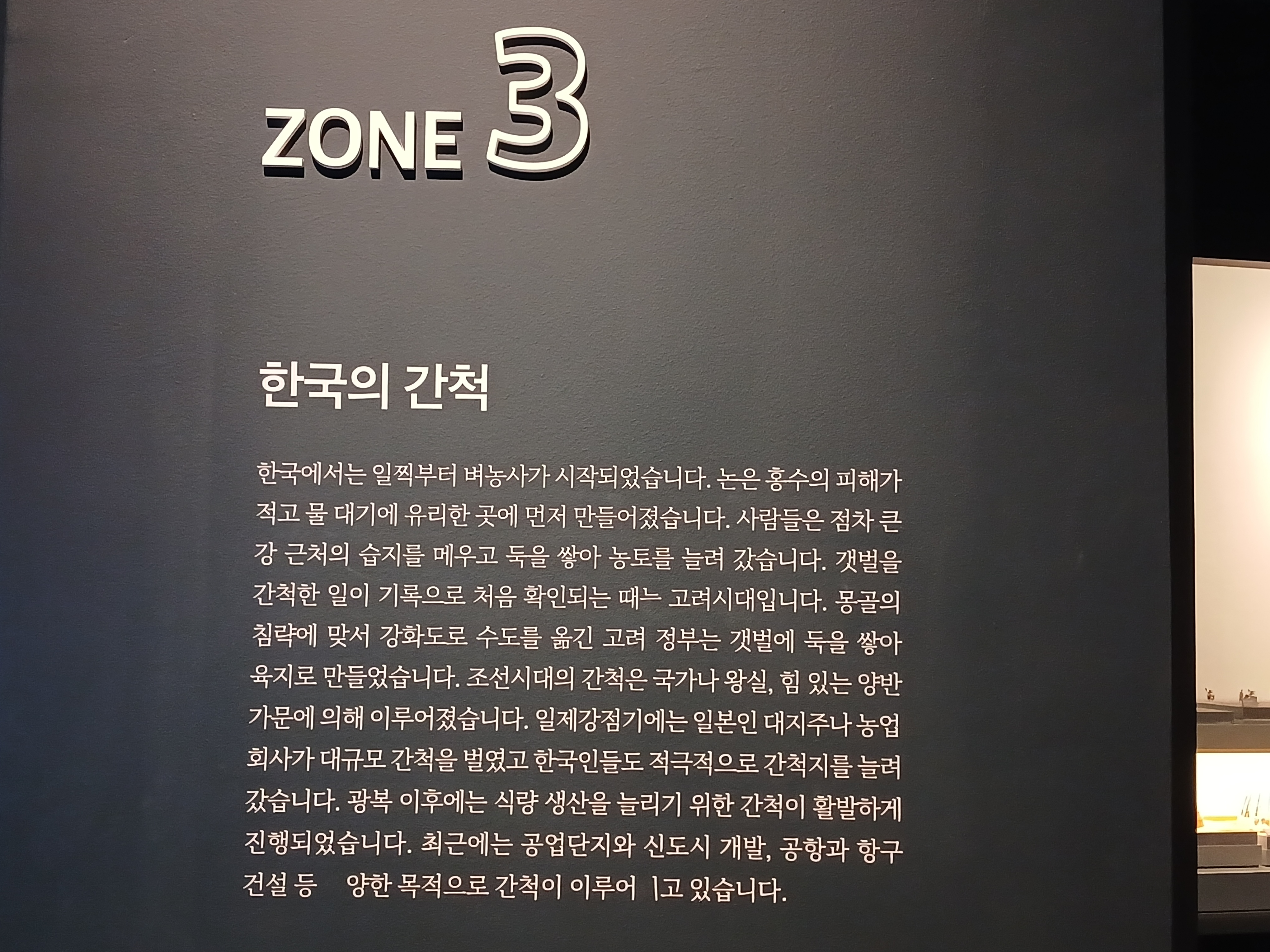

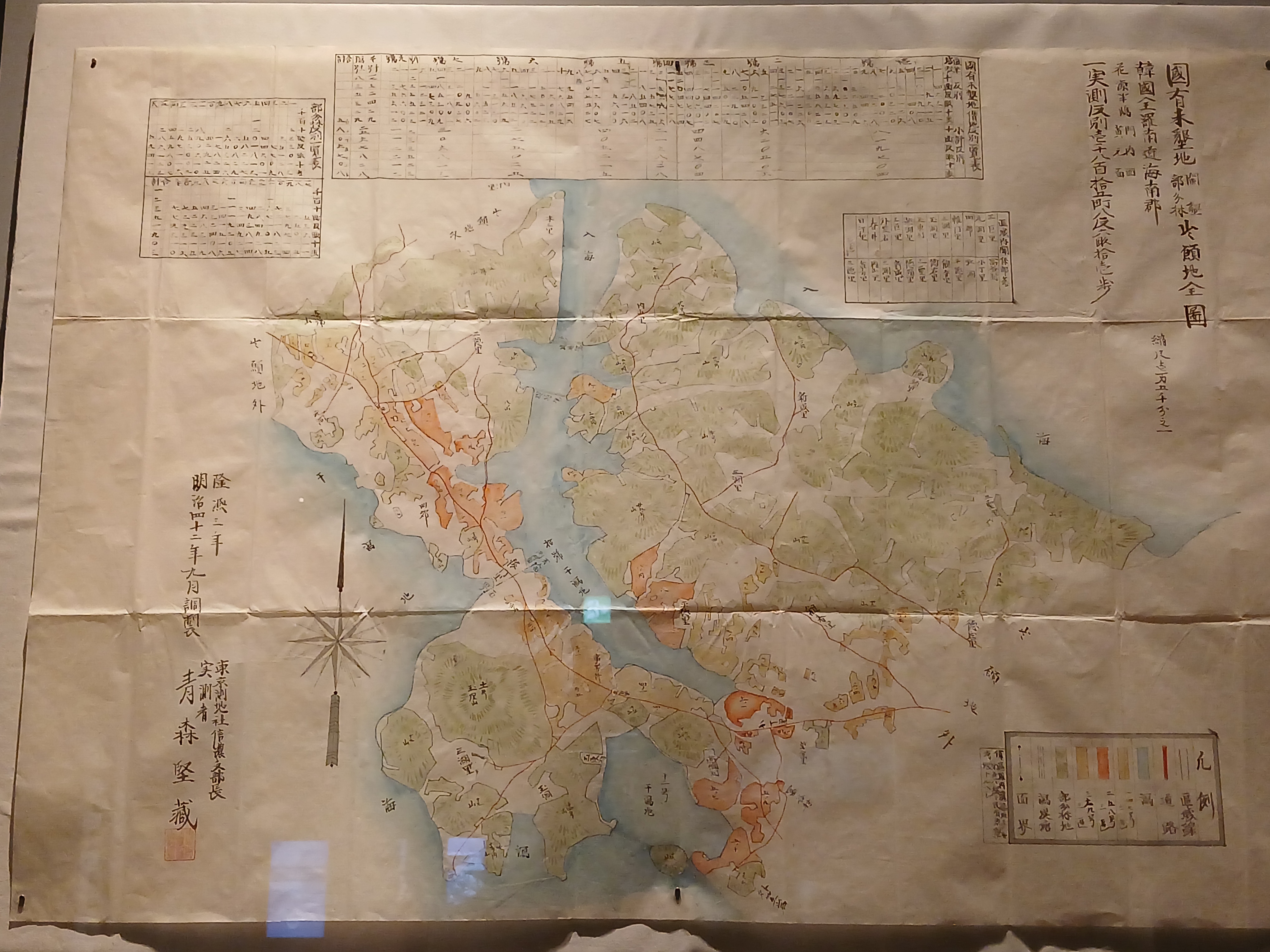

대한민국 간척 대부분은 갯벌을 덮는 형식이었다.

그러했음에도 아직도 무한의 갯벌들이 한반도 연안을 감싸고 있다.

갯벌에 의지해 산다는 것은 상상 그 이상의 고역이다.

혹자들이 시부려샀는 뻘배...,

그 판자때기 때문에 남도 아낙들의 연골은 아작이 났다.

군도에서의 고달팠던 삶은,

육지를 연결시킨 방조제로 인해 시나브로 나아졌을지라도...,

그리움 나아진 만큼 시나브로 커졌을 것이다.

한 달 전,

국립변산자연휴양림에서 1박을 한 다음 날 간 위도,

대리마을을 지나는데 '위도띠뱃놀이전수관'이란 곳이 있었다.

그 띠뱃놀이의 생생한 기록을 오늘 '국립새만금간척박물관'에서 보았다.

바다에 의지해 사는 사람들만이 느끼는 두려움에는,

분명 바람이 있다.

내 시발,

저래 생개고생으로 소금이 만들어졌음을 알았다면...,

근데, 안먹으면 죽기에...,

(벽골)제의 남쪽을 호남, (죽)령의 남쪽을 영남이라고 했다.

그 시대 내가 있어 그 지명을 지을 수 있는 위치였다면,

나는 아마도 영남은 몰라도 호남은 민주남,북도라 했을 것이다.

농지개량조합연합회와 농어촌진흥공사의 통합으로 탄생한 지금의 한국농어촌공사의,

전신은 그 막강한 수리조합이었다.

수리조합이 관리하는 관개수로를 타고 각각의 들녘으로 흘러간 농업용수는,

완장을 차고 기다린 보계장?들에 의해 저 마다의 논으로 유입이 됐다.

쌀 한 톨 귀한 시절에,

새가 빠지게 농사 지어 수확한 쌀,

영문도 모른 채 빼앗기는 심정 너무도 참담했을 것이다.

간척은 100,000㎢의 땅에 50,000,000 명이 살아야 하는,

대한민국 미어터짐의 해결책이기도 했지만,

간척은 잃어버린 바다이기도 하다.

삼십여 년의 세월이 흘렀지만 새만금은 아직도 미완의 간척지다.

정점을 찍은 성장세,

이미로도 충분한 각종 인프라와 시설들,

무엇으로 이 넓은 새만금을 채울지, 정부의 고민을 넘어 이제 국민의 고민이다.

멀쩡한 바다를 덮고,

그 수고에도 못미치는 작금의 쌀값을 형성시킨 간척은 이제 대한민국에서는 필요가 없다.

그러함에도 간척이 하고 싶어 미치겠거든,

새만금으로 와 이 쓸모없는 가치가 만든 황량함을 한 번 보아라~

13시30분쯤,

부디 한반도에 더 이상은 덧살이 붙지 않기를 바라며 '국립새만금간척박물관'을 나왔다.

14시쯤 '부안상설시장'에 도착을 했다.

장도 보고 점심도 먹고자 했지만,

장은 봤는데..., 마땅한 식당이 없어 아니 찾기가 귀찮았다.

서해안고속도로 부안고려청자휴게소(목포방향)에서 점심을 먹고,

참새가 방앗간을 들리듯 명지에서 숭어회를 포장해,

집으로 돌아오니 20시가 조금 지난 시각이었다.

'명작투어 - 그외박물관' 카테고리의 다른 글

| 수오당 옆 - 순천시립 뿌리깊은나무박물관 (0) | 2025.03.13 |

|---|---|

| 소금눈 내린 증도에서 - 소금박물관 (0) | 2025.02.14 |

| 고향을 떠나지 않은 사람들이 만든 - 무주곤충박물관 (0) | 2024.11.23 |

| 독짓는 마을 - 울산옹기박물관 (0) | 2024.10.23 |

| 국가등록문화유산답사기 - 거창근대의료박물관 (0) | 2024.10.17 |